从《大乘玄论》看吉藏对佛性义的主张

【内容提要】佛性思想是中国佛教重要的思想、也是魏晋南北朝至隋唐时期最盛行的佛学思想之一。虽然在印度早期的中观学中对“佛性”的讨论并不是很明显,但是三论(龙树著的《中论》、《十二门论》加上提婆著的《百论》)传入中国后,对佛性的讨论日趋激烈,特别是《涅槃经》、《胜鬘经》、《如来藏经》等经典的阐扬,佛性思想就更为盛行。可以说“佛性”问题是魏晋至隋唐时期最重要的佛学问题之一,因此,佛性问题是佛教的中心问题,也是中国佛教的主要论题之一。吉藏做为三论宗的祖师,对“佛性”问题有必要作一番探究和回应。因为吉藏没有自己定性的“佛性”主张,特别是关于“正因佛性”问题更是采用总结性的批判,从而突出其般若三论的特色与精神。

【关健词】佛性 十一家佛性 正因佛性 非本非始 中道

【作 者】中国佛学院法师。

引言

佛陀教导的最终目的是使众生成为“佛”,佛性就是谈论众生能不能成佛以及众生怎样才能成佛的命题,虽然在印度早期的中观学中对“佛性”的讨论并不是很明显,至少在龙树、提婆时代“佛性”问题并不是中观学讨论的主要论题。但是三论(龙树著的《中论》、《十二门论》加上提婆著的《百论》)传入中国后,对佛性的讨论日趋激烈,特别是《涅槃经》、《胜鬘经》、《如来藏经》等经典的阐扬,佛性思想就更为盛行。可以说“佛性”问题是魏晋至隋唐时期最盛行的佛学思想之一,因此,佛性问题是佛教的中心问题,也是中国佛教的主要论题之一。以至于吉藏 [1]做为三论宗的祖师对“佛性”问题有必要作一番探究和回应。因为吉藏没有自己定性的“佛性”主张,特别是关于正因佛性问题更是采用总结性的批判,从而突出其般若三论的特色与精神。为的是在破斥的过程中达到心灵的净化、正道的显现。

佛性,又作如来性、觉性。意即是觉悟了的、或是觉。所以译为“佛性”,或译为“如来如实知觉”[2]。即佛陀之本性,或指成佛之可能性、因性、种子、佛菩提之本来性质,为如来藏之异名。据北本《涅槃经》卷七载,一切众生悉有佛性,凡夫以烦恼覆而不显,若断烦恼即显佛性。根据现存梵本对照的《究竟一乘宝性论》考察,“佛性”原语主要有下列三个意思:(1)buddha-dhatu(直译是佛界),(2)buddha-gotra(佛种性),(3)buddha-garbha(佛藏,即如来藏,tathagata-garbha)。buddha-dhatu(直译是佛界)是用得最广泛的,著名的大乘典藉——《大般涅槃经》中所说的“一切众生悉有佛性”的佛性原语,可能就是它dhatu(界)的原义[3]。

无可厚非,中国佛性理论来源于印度佛教,各种有关佛性学说的经论的汉译和在中国的传播,是中国佛性理论产生的直接原因。因此“佛性”在各种佛教典籍中的称谓也各不相同,如吉藏在《大乘玄论》卷三中就举出当时流行的许多异称:

经中有明佛性、法性、真如、实际等,并是佛性之异名。何以知之?《涅槃经》自说佛性有种种名,于一佛性亦名法性、涅槃,亦名般若、一乘,亦名首楞严三昧、师子三昧。故知大圣随缘善巧,于诸经中说名不同。故于《涅槃经》中名为佛性,则于《华严》名为法界,于《胜鬘》中名为如来藏自性清净心,《楞伽》名为八识,《首楞严》名首楞严三昧,《法华》名为一道一乘,《大品》名为般若法性,《维摩》名为无住实际。如是等名,皆是佛性之异名。 [4]

说明佛性,法性,真如,实际等皆是佛性的异名。这种说法即来源于《涅槃经》。北本《涅槃经》卷二十五云:

善男子!首楞严三昧者有五种名:一者首楞严三昧,二者般若波罗蜜,三者金刚三昧,四者师子吼三昧,五者佛性。随其所作处处得名。[5]

根据这段经文的精神,吉藏说《涅槃经》中所说的佛性,在《华严经》中名为“法界”,在《胜鬘经》称为“如来藏自性清净心”,在《楞伽经》中称之为“八识”,在《首楞严经》中称之为“首楞严三昧”,在《法华经》中称之为“一道一乘”,在《大品般若经》中称之为“般若、法性”,在《维摩经》中称之为“无住、实际”。也就是说首楞严三昧、般若波罗蜜、金刚三昧、师子吼三昧、佛性,在三论宗平等理论中都是一个意思。且这些名相皆是描述这几部具有代表性的大乘佛经最高境界的专有名词。

佛性做为大乘佛经最高境界的专有名词,也是吉藏弘法时期最流行的佛教思想之一。吉藏做为一代的大师不能对这一重要的思想不闻不问,只好摆出自己的态度,表示自己的看法,所以他对这些大乘佛经最高境界的专有名词也做出自己独特的解释:

平等大道,为诸众生觉悟之性,名为佛性。义隐生死,名如来藏。融诸识性,究竟清净,名为自性清净心。为诸法体性,名为法性。妙实不二,故名为真如。尽原之实,故名为实际。理绝动静,名为三昧。理无所知,无所不知,名为般若。善恶平等,妙运不二,名为一乘。理用圆寂,名为涅槃。如此诸义如喻似何譬。如虚空不动无碍有种种名,虽有诸名实无二相,以是故云名字虽异理实无二也。[6]

吉藏认为佛性即是众生的觉悟之性,众生觉悟的对象即是平等大道,平等的大道做为众生觉

悟的性,叫做“佛性”;佛性被无明所覆盖的,隐藏在生死之中没有显现出来,便称之为“如

来藏”;诸识虽多,但体性皆是究竟清净,无有差别,而融会于诸识之中的佛性,究竟是清净

的,叫做“自性清净心”;佛性是诸法的体性,故名“法性”;佛性微妙真实,妙用与真实之

理无二无别,叫做“真如”;佛性彻法源底,究竟真实,故名“实际”;佛性理体,超出动静

的表述范围,名为“三昧”;佛性无所知,无所不知,名为“般若”;不思善不思恶,佛性平

等一如,广度有情,究竟涅槃,故名“一乘”;佛性圆满无上菩提,寂灭一切烦恼,故称之为

“涅槃”。吉藏用虚空比喻“佛性”,虚空不生不灭,无边无际,通达无碍。说明佛性就像虚

空,不动、无有障碍,只有种种不同的名称,虽然有种种不同的名称,实际上并没有二相,因

此可以说:名称虽然不同,道理实际并没有差异。

一、吉藏佛性思想的背景

佛性思想作为佛教教义的一个重要组成部分,同其它宗教学说乃至社会意识一样,是一个历史发展的过程。吉藏的佛性思想也不例外,渊源于印度的佛学思想,最大可能是渊源于印度大乘佛教以龙树为代表的般若学。从上面介绍佛性的异名中不难看出,吉藏解释佛性、如来藏、涅槃、般若等都是平等不二的中道之理,这就更突出其传承一定是龙树般若中观的继承与发展。当然,吉藏的佛性思想是直接承习中国的三论祖师的,不仅是佛性思想,吉藏自称其学说体系是源自关河,承袭什、肇(罗什、僧肇),摄岭相传,所以吉藏的著作中常见“什肇山门义”、“自摄岭兴皇相承”、“关河旧说”之类的证句[7]。总之,吉藏的思想是来源于《般若》,远承龙树、提婆的中观思想,发挥了三部论(《中论》、《百论》、《十二门论》)的宗旨要义,近依“摄岭相承”之学,将佛性等思想指向了中道的实相之理。

吉藏没有自己定性的佛性主张,更不是执著“中道”为正因佛性,他主要是以“无得正观”作为其三论学说的基本精神,并将此思想贯穿于整个思想体系之中,其贯穿的手法则是以“破邪显正”为特点。本文正是以吉藏对“佛性思想”的申释,突显其“中道”学说不落两边的教旨。因为吉藏生活于涅槃学说如日中天的时代,有人认为大乘《涅槃经》乃是以佛陀临涅槃前的行事为背景,以宣说佛陀常乐我净四德、众生皆具佛性为中心;全经立论多从正面着眼,跟三论教学所主张的“一切皆空”的宗风形成强烈的对比。也有人认为龙树思想,一切皆空,不承认有实体的事物存在,佛性、如来藏,被认为是实有其体的自性清净心,两者之间有着水火不容的隔核。说明有这种思想的人,只知道中观思想是真实了义,而不知道中观有善巧方便。应知道众生的根性不同,如来随机说法,经教自然有异。众生根机有利钝,如来说教有权实,不能执实废权,使众生无由得度。所以本文主要以魏晋南北朝至隋唐人们对“佛性”思想的讨论为背景,指出三论宗在当时对“佛性”这一热门话题的看法,吉藏采用“破而不立”的家风理解“佛性”的结果是虽谈佛性,但不违背般若中观思想;虽立足于中道佛性为正因,但不失众生成佛的因缘,更不会落于中道佛性的执见。

吉藏在破显的过程中,对当时流行的各种佛性主张作过批判性的总结。指出当时理解佛性的有十一家,各有不同理解,每家都在探讨到底什么是正因佛性,因为对于修行成佛来说,正因是最重要的,而每一家的理解都有自己的根据.如他在《大乘玄论》卷三中说:

古来相传释佛性不同,大有诸师。今正出十一家,以为异解。就十一师皆有名字,今不复据列,直出其义耳。[8]

虽然吉藏没有把当时最流行、最有代表性的十一家“佛性”思想的主人罗列出来,但我们通过

均正所著的《大乘四论玄义》还是可以找到这些主张的大家,下面就根据《大乘玄论》所记载

的(魏晋至隋唐时期最盛行的十一家“佛性”思想)简单解释如下:

(一) 第一家以“众生”做为正因佛性

第一家认为“众生”是正因佛性,众生通过修行可以成佛。又说一切众生都有佛性,所以

知道众生就是正因。如《大乘玄论》卷三说:

第一家云:以众生为正因佛性。故经言:正因者谓诸众生;缘因者谓六波罗蜜。既 言正因者,谓诸众生,故知以众生为正因佛性。又言一切众生悉有佛性,故知众生是正 因也。[9]

主张“众生”为正因佛性的,主要是以河西道朗[10](生卒年、籍贯均不详)、庄严

僧旻[11](467——527)、招提白琰公为代表;他们引用了《大般涅槃经·师子吼菩萨品》:

众生佛性为是何因?善男子!众生佛性亦二种因:一者正因,二者缘因。正因者 谓诸众生,缘因者谓六波罗蜜。[12]

而且《大般涅槃经》多处都说了“一切众生悉有佛性”的思想。佛是由凡夫众生通过修行大乘

六波罗蜜法而成就的,因此主张众生即是成佛的正因。

(二) 第二家以“六法”做为正因佛性

第二家主张“六法”是正因佛性,如《大乘玄论》卷三中说:

第二师:以六法为正因佛性。故经云:不即六法,不离六法。言六法者:即是五阴及 假人也。故知六法是正因佛性。[13]

以六法做为正因佛性,主要是以定林寺僧柔[14](431——494)为代表。其依据是《大般涅槃

经》卷三十二云:

说佛性者亦复如是,非即六法不离六法。善男子!是故我说众生佛性非色不离色, 乃至非我不离我。[15]

正因佛性不即六法不离六法。说明正因佛性并不是离开了五阴(色、受、想、行、识阴)和假我

(五阴和合的假人),而另外有一个实在的佛性;也不是五阴和假我里面藏了一个佛性。所以说

佛性非色不离色,非受不离受,乃至非我不离我。所以知道这一家是以“六法”作为正因佛性。

(三) 第三家以“心”做为正因佛性

第三家主张“心”是正因佛性,在《大乘玄论》中说:

第三师:以心为正因佛性。故经云:凡有心者,必定当得无上菩提。以心识异乎木 石无情之物,研习必得成佛。故知心是正因佛性也。[16]

以心做为正因佛性的,主要是以开善寺智藏[17](458——522)法师为代表。引用《大般

涅槃经》卷二十七云:

凡有心者定当得成阿耨多罗三藐三菩提。以是义故,我常宣说一切众生悉有 佛性。[18]

这里是从众生有心识而说的,因为只要有能分别的心识,通过学习佛法就能成佛。而花草木石

皆是无情之物,没有觉悟之性,不能成佛。说明众生通过研究修习必定

能够得到成佛,所以知道这一家以“心”作为正因佛性。

(四) 第四家以“冥传不朽”做为正因佛性

第四家主张冥传不朽是正因佛性,如《大乘玄论》中说:

第四师:以冥传不朽为正因佛性,此释异前以心为正因。何者?

今直明神识有冥传不朽之性,说此用为正因耳。[19]

以冥传不朽为正因佛性,以中寺(小)安法师为代表。这里所说的冥传不朽是对神识的描述。前面第三家所说的心识有生灭变化的。而这里所说的神识是冥传不朽,没有生灭变化,只是一期生命体结束后,再传到下一期生命体里,这一家直接说明神识有“冥传不朽”的特性,说这个特性的作用就是正因佛性。

(五) 第五家以“避苦求乐”为正因佛性

第五家以避苦求乐为正因佛性,指的是一切众生都有回避痛苦追求快乐的心性,每一个众生

实实在在有这种避苦求乐的特性,如《大乘玄论》卷三说:

第五师:以避苦求乐为正因佛性。一切众生,无不有避苦求乐之性。实有此避苦求乐 之性,即以此用为正因,然此释复异前以心为正因之说,今只以避苦求乐之用为正因耳。 故经云:若无如来藏者,不得厌苦乐求涅槃。故知避苦求乐之用为正因佛性也。[20]

这一家的主张主要是以光宅寺法云[21]法师(467——529)为代表。他们认为避苦求乐是一切

众生的本性,没有那一个众生是厌乐求苦的。即以此厌苦求乐之心做为正因佛性。

(六) 第六家以“真神”为正因佛性

第六家以真神做为正因佛性,如《大乘玄论》卷三中说:

第六家以真神为正因佛性,若无真神,那得成真佛?故知真神为正因佛性也。[22]

这一家以梁武帝[23](464——549)、灵味宝亮法师[24](444——509)等为代表。所谓“真

神”,如果用我国的传统语言说,亦即灵魂,所谓“神性不断”,亦即“灵魂不灭”。古代中

国的祸福报应说认为人死之后,灵魂不灭,随业受形,生前所做的善行功德及罪恶之业,来生

都会得到报应,而报应的承担者是不死之灵魂。梁武帝的“真神论”虽把报应主体易名为心神,

在论述中换上一些佛教语言,但基本思想与中土灵魂说如出一辙。在《立神明成佛义记》中,

梁武帝说:

如前心作无间重恶,后识起非思妙善,善恶之理大悬,而前后相去甚迥,斯用果 无一本,安得如此相续。”[25]

在《弘明集》中又说“神明以不断为精,精神必归妙果”[26]。这些话清楚表明梁武帝把不断

之心神作为前后相续、善恶报应的主体,而所谓“心存妙果”者,也就是必定成佛。

在佛法中,不但五蕴无我,即使证入正法,也还是无我,所谓“不复见我,唯见正法”,就

是以体悟“正法”为解脱。

(七) 第七家以“阿黎耶识自性清净心”为正因佛性

第七家以阿梨耶识自性清净心为正因佛性。如《大乘玄论》卷三中说:

第七师:以阿梨耶识自性清净心为正因佛性也。[27]

阿梨耶识即是瑜伽行派所说的根本心。音译又作阿梨耶识或阿黎耶识,意译为藏识、宅识等。

向来的小乘部派佛教只建立眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识等六识;瑜伽行派认为在此六

识的深处,有不断地生死轮回、经常都有持续活动的根本性的心,并称之为阿赖耶识。而最先提

到此阿赖耶识的是《解深密经》[28]。

瑜伽行派传入我国,各宗派对阿赖耶识亦有多种说法,如:(一)地论师,以世亲之《十地经

论》为主要根据。主张阿赖耶识为真常净识,视同于佛性如来藏。(二)摄论师,以无著之《摄大

乘论》为主要根据,乃由真谛所译。主张如来藏缘起,阿赖耶识则为无常有漏法,乃一切烦恼之

根本,并于前八识外加上阿摩罗识成为第九识,而以前八识为虚妄,九识为真实。然真谛亦参酌

《大乘起信论》[29],而以阿赖耶识为无记无明随眠之识,乃真妄和合之识,以第八识具有解

性义为真,具有果报义为妄,故真谛之思想,乃融合真、妄二说而成。(三)法相唯识,以《成唯

识论》为主要根据。玄奘为新译唯识之代表,排斥如来藏缘起,主张阿赖耶缘起,并立五种种姓,

说人、法二空。这里主要是指地论师的主张。

(八) 第八家以“当果”为正因佛性

第八家以当果做为正因佛性,就是以当来能够成佛的道理做为正因佛性.

第八师:以当果为正因佛性,即是当果之理也。[30]

第八家以当果为正因佛性,以竺道生[31](355——434)、白马寺爱法师等为代表。当果

就是当前并不一定有佛性,通过不断的修行,以后就会有佛性,将来成就佛果为正因。

(九) 第九家以“得佛之理”为正因佛性

第九家主张得佛之理是成佛的正因,在《大乘玄论》卷第三中说:

第九师:以得佛之理为正因佛性也。[32]

以得佛之理为正因佛性,以瑶(望)法师、灵(原作零)根寺慧令僧正等为代表。瑶法说一

切众生本有得佛之理,也就是说一分众生都有成佛可能性,这个道理即是正因佛性。

(十) 第十家以“真谛”为正因佛性

第十家认为真谛是正因佛性,在《大乘玄论》卷第三主张说:

第十师:以真谛为正因佛性也。[33]

以真谛做为正因佛性,以和法师、灵味宝亮(即小亮)法师等代表。真俗共成众生,真如

佛理为正因体。《三论略章》称为“真如”。真如又作如如、如实、法界、法性、实际、实相、

如来藏、法身、佛性、自性清净身、一心、不思议界。早期汉译佛典中译作本无。真,真实不

虚妄之意;如,不变其性之意。即大乘佛教所说之“万有之本体”。详细论究各宗各家所引真

如一词之含意各有相同。

(十一) 第十一家以“第一义空”为正因佛性

第十一家认为第一义空是正因佛性,在《大乘玄论》卷第三是这样说的:

第十一师:以第一义空为正因佛性。故经云:佛性者名第一义空。故知第一义 空为正因佛性也。[34]

以第一义空做为正因佛性,这主要是《摄论》师的主张。他们引用《大般涅槃经》所说的佛

性即第一义空的思想。

但河西道朗法师与昙无谶,共翻《涅槃经》,亲承三藏作《涅槃义疏》,释佛性 义正以中道为佛性。尔后诸师,皆依朗法师义疏,得讲涅槃乃至释佛性义。师心自作 各执异解,悉皆以涅槃所破之义以为正解,岂非是经中所喻解象之殊哉!虽不离象, 无有一人得象者也,是故应须破洗。今一一问义若得立,可得以为正因。义若不成, 岂不取邪因为正因耶?大略言有十一家,其问细论更有诸释。今时无有用者,故不复 出之。[35]

河西道朗法师参与了昙无谶三藏的译场,并与昙无谶三藏一同翻译了《大般涅槃经》,而且

昙无谶三藏还让道朗法师作《大般涅槃经》的注解——《大般涅槃经义疏》,在这部书中道朗法

师用中道解释佛性。 后来的祖师皆依道朗法师的《义疏》为根本,讲《大般涅槃经》乃至解释佛

性。而前面十一家主张正因的诸师依他们自已的理解,将佛性解释得五花八门,他们都将《大般涅

槃经》所破的义理而当成了正解。吉藏认为他们如盲人摸象,只是得到了象的一部分,而没有全面

的把握。吉藏对诸家“佛性”的理解进行推敲,指出他们相互矛盾的地方,说明他们解释的不圆满。

吉藏批判了其中的十一家主张,认为道朗法师的说法更加深刻一些。因此,吉藏的“佛性”思想,

其实是建立在他认为是“邪说”的批判之中的,以显示自宗所主张的“正道”。

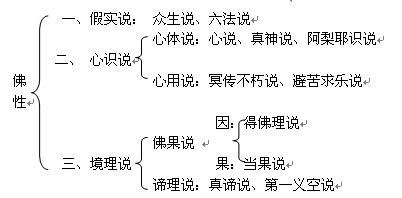

二、吉藏对十一家佛性的分类

吉藏把他所批判的十一家所主张的“正因佛性”,在《大乘玄论》卷三中归纳成为假实说、心

识说、境理说三大类,然后一一加以分析。

(一) 假实说

第一类假实说是指以“众生”或“六法”为“正因佛性”者,也就是上文十一家中的前两家,

他说:

然十一家大明,不出三意,何者?第一家以众生为正因,第二家以六法为正因。此 之两释,不出假实二义。明众生即是假人,六法即是五阴及假人也。[36]

六法,是指色、受、想、行、识之五阴和由之所组成之众生(五阴假合成人)。假实二义指假法与

实法。法有实体,称为实法;假存立于实法之集合、相续、部分、相对之上而无实体者,则称假法。

如五蕴为实法,有情立于五蕴和合之上,则是假法。如果把五阴视为实有,那么,由五阴所组成的

众生即为假有。所以,第一类的“佛性”说,可以称之为“假实说”。吉藏借用了小乘诸部的这种

假、实的观念,来说明第一家和第二家所说的“正因佛性义”即不出小乘诸部的这种“假实”观念,

倒不是他也认为有部的说法正确。

(二) 心识说

第二类心识说是指将心识或其作用作为 “正因佛性”,是上文十一家中间的五家说法,吉藏在

《大乘玄论》中总结说:

次以心为正因,及冥传不朽、避苦求乐,及以真神、阿梨耶识。此之五解,虽复体 用、真伪不同,并以心识为正因也。[37]

这第二类的“正因佛性”说,是把心识或其作用当做佛性的本质——“正因”来看待。共有五家:

(1)心(识)说,(2)冥传不朽说,(3)避苦求乐说,(4)真神说,(5)阿梨耶识说。其中,心

(识)说、真神说和阿梨耶识说等三家,以心识的主体部分——“体”,做为“正因佛性”;而剩下的

冥传不朽、避苦求乐两说,则以心识的功能作用——“用”,做为“正因佛性”。

心(识)、真神(不朽之灵性)和阿梨耶识(精神活动之最根本、最微细者),都指众生能观的心识。

而心体有其功能作用,例如,从小到大、从少到老、从今世到来生它都永远不起本质上的变化,

这即是“冥传不朽”说;再如众生的心体都有厌恶痛苦、企求快乐的作用,这即是“避苦求乐”说。

这两说都着重在心识的功用上,所以是“心用”说。因此,我们可以把这第二类的五家,称为“心识

体用说”,或简称“心识说”。

以上两大类的“正因佛性”说,都偏重在主体的众生身上;他们或把众生(之全部)视为成佛的正 因,或把众生之一部分,例如心(识)说,视为成佛的正因,或重“心体”或重“心用”,但都共同 地以为成佛的真正因子,也就是说“佛性”的本质——“正因佛性”,存在于主体的众生之上。

(三) 境理说

第三类境理说是从境理方面来说“正因佛性”,是上文十一家最后的四家的主张:

次有当果与得佛理,及以真谛、第一义空,此四之家并以理为正因也。[38]

第三类的“佛性”说,从所观的境理方面说明“正因佛性”,他们一致认为,成佛的正因存在于

境理之上。这即是“佛性”说的“境理派”。境理派的“佛性”说共有四家,即:(1)当果说,(2

)得佛理说,(3)真谛说,(4)第一义空说。其中,“当果”是指当来(未来)之佛果。每一众生未

来皆可成就佛果,因此,这一佛果即是众生成佛的因子。其次的“得佛(之)理”,与“当果”说很相

似;当果说就成佛之“果”而说,“得佛(之)理”则就成佛之“因”而说。众生都可成就佛果,这一

“道理”即是“正因佛性”。境理派的后两家,分别把真谛和第一义空视为众生成佛的真正因子——

“正因佛性”。亦即众生只要体悟了真谛或第一义空,即可成佛,所以真谛或第一义空是促使众生成

佛的原因。

以上是十一家“正因佛性”的说法当中,吉藏所归纳出来的三大类,可以用下图表示:

十一家佛性之分类

三、点评十一家佛性的得失

吉藏在《大乘玄论》卷三曾对这三大类十一家“佛性说”一一给以分析批判:

今只问:何者是众生?而言以此为正因耶?经云:若菩萨有我相、人相、众生相则非菩 萨。又言:如来说众生即非众生。正因本为菩萨。经既说言有众生相则非菩萨,宁得以众生 为正因耶?故知有众生者皆是妄想,何可以妄想颠倒得为正因耶?又若以众生为正因者,只 问昔日初教已明有众生不?若初教已明有众生者,便应初教已明正因佛性。彼释言:初教已 明众生,但未说为正因耳。若尔后教说众生为正因者,还指初教众生以为正因不?若尔,初 教众生理中已是正因,若理中已是正因者,则理中已明佛性也。若不可言初教已辨佛性者, 云何以众生为正因耶?又汝引经言一切众生悉有佛性,故知众生是正因佛性者不然。既言众 生有佛性,那得言众生是佛性耶?若言众生是佛性者,可得言一切众生悉有众生,一切 佛性悉有佛性不?若不得者,故知众生与佛性有异,不得言众生是佛性也。[39]

吉藏引用《金刚般若波罗蜜经》上说:“若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相则非菩萨”[40]。

又说:“如来说一切众生即非众生”[41]。可见若有众生相即是妄想不是正因,怎么能以众生为正

因佛性呢?因为众生相属于凡夫众生境界,从佛教“种瓜得瓜,种豆得豆”的因果观来说,以众生为

因,果肯定也是众生境界,不会成为佛的境界。接着吉藏又用两难法批驳众生是正因佛性的说法。学

习中国佛教教理的人都知道佛陀开始讲小乘教法,等到众生根缘成熟,后来才讲开权显实,讲到佛性。

若众生就是佛性,那么佛陀最初说教时就等于已经讲了正因佛性,这是与说教次第相违背的。《涅槃

经》中虽然讲了“一切众生悉有佛性”,但并不是说众生就是佛性。这一段的反复问难,主要强调“众

生”不等于“佛性”,众生与佛性是有区别的,显示了众生有佛性与众生是佛性的差异。

又难第二家。经云:佛性者不即六法不离六法者。言此是何语,而横引之此文乃明佛性? 非是即六法,复非是离六法。何时明六法是佛性耶?若言不离六法故六法是佛性者,复言不 即六法故六法非是佛性。此语若为得通,明以不解读经故,所以致谬耳。[42]

这里将佛性定性为“不即六法不离六法”,吉藏对这种说法进行批判,他认为“不即不离”是为了

破除众生对“六法”的执著。站在中观的立场,性也是“缘起性空”,“性空”就是没有自性,所以“佛

性”也是无性之性。怎么能将“佛性”定性于“不即六法不离六法”上,因此遭到吉藏的批判。

次问中有五家。虽复五解言异,或体或用,而皆是心家体用。前第三家以心为正因佛性者, 不然。经云:有心必得菩提者,此明有心之者必得菩提,何时言心是正因佛性耶?于时畏有如 此谬故。即下经云:心是无常,佛性常。故心非佛性也,经既分明言心非佛性,而强言是者,岂 非与佛共诤耶?心既不成,心家诸用,冥传不朽、避苦求乐等,悉皆同坏也。《大涅槃经》处 处皆明佛性。是故时人解佛性者,尽引《涅槃》为证。何处文辨冥传不朽、避苦求乐为正因佛性 耶?《胜鬘经》云:若无如来藏者,不得厌苦乐,求涅槃者。此正明由如来藏佛性力故,所以众 生得厌苦求乐。何时明厌苦求乐是正因佛性耶?彼师云:指当果为如来藏。以有当果如来藏故, 所以众生得厌苦求乐者。不然。性品云:我者即是如来藏,如来藏者即是佛性。明佛性本来有之 ,如贫女宝藏。何劳指当果为如来藏?且当果体犹尚未有,而能令众生厌苦求乐,岂非是漫语者 哉!若据人证者,旧来谁作如此释,此是光泽法师一时推画,作如此解,经无证句。非师所传, 故不可用也。乃至第八阿梨耶识,亦非佛性故。《摄大乘论》云:是无明母、生死根本。故知六 识、七识乃至八九,设使百千无量诸识皆非佛性。何以故?皆是有所得,五眼所不见故,次有第 三四家,并以理为正因佛性,而不无小异。前之两家,以当果与得佛之理为正因佛性者,彼言是 世谛之理。[43]

其次的五家,虽然他们对佛性的解释不尽相同,但都不超出心之体、用。因此可以说皆是心家的体用。前

面三家,皆是以心为正因佛性,这种说法在吉藏看来是不合中观正见的。《大般涅槃经》中所说的有心必得菩

提者,这是说有心之者必得菩提,哪里说心是正因佛性。而且他引用《大般涅槃经》中所说的:“心非佛性”,

因为心是无常的,而佛性是常。

可见佛陀已经在《涅槃经》说了“心非佛性”,若非要说“心是正因佛性”,岂不是与佛陀相争?既然无常

变化之心不能成为正因佛性,那么心家所说“冥传不朽”、“避苦求乐”等,皆难以成立。因为“冥传不朽”、

“避苦求乐”等皆是心之“用”,心之“体”是正因佛性的说法都不成立,无体之用当然是不存在的。教理中提

到“佛性”时大都引用《大般涅槃经》,而此经根本就没有提到“冥传不朽”、“避苦求乐”是正因佛性。吉藏

引用《胜鬘夫人所问经》里说所的若无如来藏者,不得厌苦求涅槃的思想来说明由如来藏佛性力的原因,所以众

生才得厌苦求乐,哪里说了厌苦求乐是正因佛性呢?

又有以当果如来藏的缘故,所以众生才有厌苦求乐之心。吉藏引用《大般涅槃经·如来性品》说:我者即是

如来藏,如来藏即是佛性。这里讲佛性本来就有,用贫女宝藏[44]来作比喻。若是当果,则现在没有,将来

才会有。若是将来才会有正因佛性,才会有厌苦求乐之心,则现在还没有正因佛性时,则不会有厌苦求乐之心。

乃至第八识也不是佛性,吉藏引用《摄大乘论》,说第八识是无明之母,是生死的根本。所以六识、七识乃至

八、九识等无量诸识都不是佛性。站在中观“无所得”的立场,这些皆是“有所得”,有所得者为五眼所不见。

第三、四两家,都以理为正因佛性,但有所区别,前面的两家,以当果与得佛之理为正因佛性,此理是世谛之理。

次有两家。以真谛与第一义空为正因佛性者,此是真谛之理也。以第一义空为正因佛性者,此是北地摩 诃衍师所用。今问:若依涅槃文,以第一义空为佛性者,下文即言空者,不见空与不空名为佛性,故知以 中道为佛性,不以空为佛性也。真谛为佛性者,此是和法师小亮法师所用。问:真谛为佛性,何经所出? 承习是谁?无有师资,亦无证句,故不可用也。当果为正因佛性,此是古旧诸师多用此义,此是始有义。若 是始有,即是作法,作法无常,非佛性也。得佛理为佛性者,此是零根僧正所用,此义最长,然阙无师资 相传。学问之体,要须依师承习。今问:以得佛理为正因佛性者,何经所明?承习是谁?其师既以心为正 因佛性,而弟子以得佛理为正因佛性者,岂非背师自作推画耶?故不可用也。[45]

最后两家是以真谛与第一义谛为正因佛性。这是从真谛之理上而说的。以“第一义空”为正因佛性的说法主要

是北方摄论师的主张。《涅槃经》上虽然说了“以第一义空为佛性”者,但在下文又说了“不见空与不空名为佛

性”,可见既是见了“空”或“不空”都是方便之说,不可将佛性定执为“空”或“不空”。不见空与不空,两边

不著,才符合佛法要义,才是中观之道。因此不能定执“空”为佛性。和法师与宝亮法师认为以“真谛为佛性”,

吉藏指出这种说法没有传承。吉藏很注重传承,在讲三论宗风传习时,他在《大乘玄论》中说他的师父法朗大师在讲

经时,有时“先盛解二谛竟,即释论文。明佛说二谛以表正道,今论以二谛为宗,推功有在也。……(有时)前明二

智,后入论文。……或直唱《无行》、《佛藏》等经,然后欲明经论相成,共显一道……”[46]这充分说明三论

家风,在讲解经论时,不但理论要有经典原文的依据,而且以前祖师也如是讲,既使少有发挥,也是万变不离其宗,

不能无经典依据地只作推论。“当果为正因佛性”,虽然古往今来的大德都用这种义理,但若说“当果”,说明现

在没有,将来才有,这属于“始有义”,若是现在没有,通过造作,将来才有,这岂不成了造作法?造作之法属于

无常有漏法,怎么有可能成为佛性呢?“得佛之理为佛性”,这是灵根寺慧令僧正所主张的说法。这种说法虽然比

较符合佛经义理,但吉藏并不完全赞成这种说法,只是说“得佛之理为佛性”较前面诸家所说见地更深一些,并

且这种说法缺乏传承。在古代学习佛法讲究传承,有传承的思想,一般都认为是正统思想,这种没有传承的

说法,当然不能当成为一宗派的主流思想,所以吉藏用“传承”的观念作为批驳的方法,也表明了吉藏骨子里

还是不赞成“得佛之理为佛性”的说法。

吉藏对灵根僧正的见解给予了高度的评价,但在赞扬之后,他又说这种佛性观传承不明,所以不足为道。这

种说法容易让人产生误解,现在有的人甚至认为吉藏是一个偏狭、极端的“师承”主义者,以为不是有所师承的

主张,就会被吉藏所否定。事实上吉藏认为“得佛之理”的佛性论不足为道,其实质仍然是“有所得”,灵根僧

正的见地再深在吉藏看来还是属于三论所批判的“有所得”的范畴之内。而吉藏用“师承”的方法批判“得佛

之理”的佛性观有问题,这只是一种方法。

四、吉藏批驳十一家佛性的方法

吉藏对这十一家主张“得佛之理”在《大乘玄论》中用三种方法进行批驳,这几种方法也是他在注疏经、

论时贯用的方法。

(一) 两难破

通论十一家,皆计得佛之理。今总破得佛之理,义通十一解。事既广,宜作三重 破之。第一作有无破。只问:得佛之理,为当有此理为当是无?若言是有,有已成事 ,非谓为理;若言是无,无即无理,即堕二边不得言理也。[47]

第一是从“有无”的两难来批评。吉藏设定佛性之“(得佛之)理”到底是“有”还是“无”?

结果发现,如果“得佛之理”是“有”,那么它就不再是“理”,而应该属于“事”了。也就是说,

如果“得佛之理”存在,它就不是抽象的道理,而应该是既成的事例。相反如果“得佛之理”是“无”,

那么这一“无(之)理”,即堕入有、无二边当中的“无”边,这属于“边见”,而不是令得成佛之

“理”。在这一批评中,显然,吉藏认为任何的存在都是“事”,“无”是一种错误的“边见”(偏

激、极端的见解)。

吉藏的第一难,预设了两个命题:1、凡是存在的“有”,不可能是抽象的“理”,因为“有” 都是实质性的“事”;2、“无”是一种龟毛兔角的“无”,这种“无”,是一种邪见。吉藏认为, 真理是不可言诠的“空”,凡是可以说的“有”,最多只能属于俗谛的事相之下。因此没有可以用语 言称之为“有”的抽象之“理”。至于第二个命题是一般经论的共同看法。

(二) 三时破

第二作三时破。只问:得佛之理,为是已理、为是未理、为是理时有理?若言已理,则 理已不用,无复有理;若言未理,未理故未有;若言理时有理者,若法已成则是已,若法未 有则堕未,故无别第三法称为理也。[48]

第二个批评是制定“三时”的假设,然后一一加以否定。首先,假设“得佛之理”存在于过去—

—“已理”,那它既已过去,就表示目前不存在了。其次,假设“得佛之理”存在于未来——“未理”,

那也表示它目前还没有存在。而在过去与未来之中,吉藏并不承认有“现在”的存在,因此,也就不可

能有“理时有理”了。所以,在过、未、现三时当中都找不到“得佛之理”的存在,可见它是不存在的。

吉藏的第二难,预设了“现在”的不真实性。他认为“现在”这一概念,不过是“过去”与“未来”

的方便虚设,并没有真实的“现在”存在。因为过去的已经过去,未来的尚未到来,因此过去与未来都没

有真实性。而现在是由于依“过去”与“未来”之条件(因缘)而有,当然更不可能有真实性了。

(三) 即离破

第三即离破。只问:得佛之理,为当即空为当离空?若言即空者,则早已是空,无复有理;若 言离空有此理者,空不可离,岂得离空而言有理。又离空而有理者,则成二见。经云:诸有二 者,无道无果。岂可以二见颠倒为正因耶?作此三条推求不可得,非唯四家义坏,通十一计皆 碎也。[49]

第三个批评是“即离破”,亦即设置了“理即是空”和“理不是(离)空”的两难,而一一加以批判。在

第一难“理即是空”当中,吉藏批评说“得佛之理”既然“理即是空”,就表示它是不存在的。而在第二难

“理不是(离)空”当中,吉藏则批评说,一个不存在的“空”,怎么可以独立于它(离开它) 而说“不是”它

呢?当我们说“甲不是(离)乙”时,甲和乙必须都是存在而不空的。

吉藏以为,三大类十一家的“佛性”说,尽管有其各自的差异,但都和第九家之“得佛(之)理”相同

,以为众生皆可成佛这一道理是存在而且永恒不变的。站在一切皆空,连解脱、涅槃也空[50]的

三论立场,吉藏自然要批评这一说法。现在,“空”的原义既然是不存在,就不能说“理不是(离)空”了。

其次,吉藏又批评说,“理不是(离)空”的说法,预设了“理”与“空”二者的真实性,因此堕入了经典所

批判的“二见”当中。所以,“理不是(离)空”和“理即是空”一样,二者都是错误的。

五、吉藏的佛性思想

首先要说明的是,吉藏站在空、中观见的立场,以“破而不立”、“破邪即是显正”、“以破为立”的方法,如实地认识佛性的真义,而不是破“佛性”本身,所谓“破见不破法”。在“佛性”这一佛教重要思想上,他是继承龙树、提婆的家风,通过对以上十一家佛性主张的批判,来显示佛性的正因,并强调中道是正因佛性,但也不是有个实质的中道可以执为佛性,就是从缘起无自性体现的“中道”才是正因佛性。所以吉藏自己总结说如果连中道佛性都算上,加上前面的十一种佛性主张,也可以说一共有十二种佛性的见解。他在《大乘玄论》卷三的不同章节里反复论证“中道佛性”(也称为“正因佛性”),我们大概可以分从以下几个方面来显示其佛性思想。

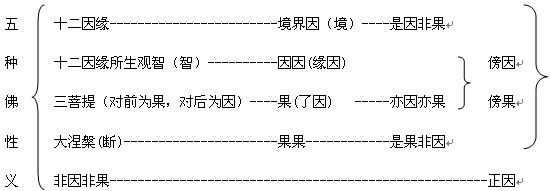

(一) 从因、果方面谈佛性----非因非果的中道为正因佛性

在《涅槃经》中有三种佛性(正因、缘因、了因佛性)、五种佛性(正因、因、因因、果、果果佛性)的说法,所谓五因佛性是从十二因缘说起的:

所言因者,即是境界因,谓十二因缘也。所言因因者,即是缘因,谓十二因缘所生观智也。

境界已是因,此之观智,因因而有,故名因因。好体十二因缘,应是因因而有,故名因因,彼

向望前,此即望后,皆是因因也。所言果者,即三菩提,由因而得,故名为果。所言果果者,

即是大般涅盘,由菩提故,得说涅盘以为果果。菩提即是智,涅盘即是断,由智故说断也.[51]

所说的“因”,就是境界因,即是十二因缘;所说的“因因”就是缘因,即是十二因缘所产生的观智;境界已经是因,这里的观智是因为因(十二因缘是因佛性,因为十二因缘而有)而有,所以叫做“因因”。好好体会十二因缘的道理,十二因缘也应该是因为其它因缘而有的,所以叫做“因因”,观智望(对于)境为前,境望观智为后,皆是“因因”而有。所说的“果”就是正等正觉的三菩提,三菩提是由因而证得,所以叫做“果”;所说的“果果”就是大般涅槃,由菩提证得的才可以说涅槃为“果果”。菩提就是智慧,涅槃就是断了烦恼和生死,由智慧所以说断烦恼。这四句(因、因因、果、果果)是前后相生的,前望后是因,后望前是果,因此,这四句可以合为三句:

一者、是因非果,即是境界因,故经言:是因非果如佛性。二者、是果非因,即是果果性,

故经言:“是果非因,名大涅槃。”三者、是因是果,即如了因及三菩提,斯即亦因亦果,望后

为因,望前为果。[52]

在吉藏看来,以上四句或者三句都没有谈到正因佛性,非因非果才是正因佛性:

问:先明四句,后说三句,有正因不?答:未有正因。问:若前明四句,后说三句,既并非

正因者,未知何者为正因耶?答:前四句所明因果,因是傍因,果是傍果义。所以然者,因则

异果,果则异因,岂非是傍义?故先言有因有因因,有果有果果,皆未是正因。若言非因非果,

乃是正因耳。后说三句,是因非果,是果非因,是因是果,皆未名正。若言非因非果,此乃是

正。故经云:“非因非果,名为佛性也。”故于四句中更足第五句,方是正因。于三句中更足第

四句,方是正因。所以佛性非因非果,而说因说果。不因而因,开境智故有二因,谓因与因因也;

不果而果,开智断故有二果,谓果与果果。至论正因,岂是因果?故非因非果即是中道,名为

正因,故以中道为正因佛性。[53]

这里要注意的是非因非果中道,是对实性因果批破,而显示缘起因果的本意。而不是有个实性的“中道”。悟入因果的空性(中道)才是正因佛性。佛性本来非因,为众生所以说因,开境智所以有二因,就是因与因因;佛性本来是非果的,为化众生,开导智慧断烦恼的方法,才有二果,就是果与果果,一定要谈到(真正谈到)正因,佛性哪里是因果所能比说?所以非因非果才是中道,才是正因佛性。所以方便用中道做为正因佛性。

(二) 从真、俗方面谈佛性----非真非俗的中道为正因佛性

三论宗的一惯做法是破他,破他就须要用相反的方式,他家如果主张“有”,三论则主说“无”;他家以“众生”做为正因佛性,三论就说“非众生”做为正因佛性;他家以“六法”做为正因佛性,三论就以“非六法”做为正因佛性;乃至以“真谛”做为正因佛性,三论就以“非真谛”做为正因佛性;他家如果以“俗谛”做为正因佛性,三论就以“非俗谛”做为正因佛性。所以吉藏主张非真谛、非俗谛中道做为正因佛性。而且这种“非真非俗中道”的佛性,是为了以药治病,才需要这么说,对治他家的病(主张)虽然是这样批破,又可以从横、竖两方面来论述。所以说这不是“众生”的意义有浅、有深之分。从横向来讲做为药,就像前面所说的那样,以非真非俗来破实性真俗的执见;从竖的方面来讲是为了见道,从众生悟入非众生,不只是“非众生”、“众生”、“六法”、“真谛”、“空”等是正因佛性,如果能悟道,一切法都可以说是正因佛性。如其在《大乘玄论》中有文:

问:破他可尔,今时何者为正因耶?答:一往对他,则须并反,彼悉言有,今则皆无。彼

以众生为正因,今以非众生为正因;彼以六法为正因,今以非六法为正因;乃至以真谛为正因,

今以非真谛为正因;若以俗谛为正因,今以非俗谛为正因;故云非真非俗中道为正因佛性也。

以药治病,则须此说,对他虽尔,又须横竖论之。故此非众生义有浅有深,横论为药,则如向

辨,竖则望道,只非众生等即是正因。[54]

吉藏的这种非真非俗中道做为正因佛性,是针对有人以真谛做为正因佛性或以俗谛做为正因佛性而提出的,这里采用了横竖两种论式:1、横论:为破他,则如一向的手法,若不能体悟,任何一法都不是佛性;2、竖论:若能悟入,任何一法都可以做为正因佛性。这两种主法的前提是建立在悟与不悟。所以他主张非真非俗的中道才可以方便作为正因佛性。

(三) 从本、始方面谈佛性----非本有非始有的中道为正因佛性

本始的说法,与上面所谈的因果略同,就是论诤佛性是本来就有还是通过修行证得之后才有的,这佛性本有、始有的思想主要来源还是《涅槃经》,在《涅槃经》的前分,以贫女宝藏譬喻为典型例子:

善男子!众生佛性亦复如是,一切众生不能得见,如彼宝藏,贫人不知。善男子!我今普示一切众生所有佛性,为诸烦恼之所覆蔽,如彼贫人有真金藏,不能得见。如来今日普示众生诸觉宝藏,所谓佛性;一切众生见是事已,心生欢喜,归仰如来。善方便者即是如来,贫女人者即是一切无量众生,真金藏者即是佛性也。[55]

这解释以贫女人比喻众生,以金藏比喻佛性,说众生原来具有佛性,却因受烦恼所蒙蔽而不察觉,这贫女金藏譬喻表示众生本来具备佛性,就是主张佛性“本有”的依据。

佛性“始有”意义的说明,则主要见于《涅槃经》后分,以箜篌妙音譬喻为典型例子:

善男子。譬如有王闻箜篌音,其声清妙心即耽著,喜乐爱念情无舍离,即告大臣如是妙音从何处出?大臣答言:如是妙音从箜篌出。王复语言:持是声来,尔时大臣即持箜篌置於王前,而作是言,大王当知,此即是声,王语箜篌,出声出声!而是箜篌声亦不出。尔时大王即断其弦,声亦不出,取其皮木悉皆折裂,推求其声,了不能得。尔时大王即嗔大臣,云何乃作如是妄语,大臣白王,夫取声者,法不如是。应以众缘善巧方便,声乃出耳。众生佛性亦复如是,无有住处,以善方便,故得可见。以可见故,得阿耨多罗三藐三菩提。[56]

这解释指出众生的佛性正如箜篌的声音一样:箜篌的声音并非原来存在于箜篌内,要条件充足才形成。同样,佛性亦非原来住于众生内,众生要修种种方便,方可悟得无上正等觉。这箜篌妙音譬喻表示佛性非众生先天本有,而是后天修行“始有”。

这两段经文很明确地显示佛性本有、始有都是《涅槃经》所出,如吉藏在《大乘玄论》中说:

经(《涅槃经》)有两文:一云、众生佛性,譬如暗室瓶盆、力士额珠、贫女宝藏、雪山甜

药,本自有之,非适今也(本有之说)。所以《如来藏经》明有九种法身义。二云、佛果从妙因

生,责草马直,不责驹直也。明当服苏,今已道臭,食中已有不净,麻中已有油,则是因中言

有之过,故知佛生是始有(始有之说)。[57]

这本、始之说都出自于《涅槃经》,本有、始有是互相破斥的,是不能转化的,甚至可以说是相互对立的,所以吉藏主张《涅槃经》中的佛性本有、始有都只是释迦佛一代善巧方便的教法,依照众生的根机而应机施教,破除众生对宇宙人生的错误的看法、想法,不可定执。若有定执即是作灭佛法转:

人释亦成两种:一师云:众生佛性,本来自有,理性真神阿梨耶识,故涅槃亦有二种,性

净涅槃本来清净,方便净涅槃从修始成也。第二解云:经既说佛果从妙因而生,何容食中已有不净?

故知佛性始有。复有人言:本有于当,故名本有。……一切诸人莫不网罗于其中矣。若执本有,

则非始有;若执始有,则非本有。各执一文不得会通经意,是非诤竞,作灭佛法轮,不可具陈。[58]

说明世间没有智慧、没有见识的人不能如理思惟、如理决择,决定以自己为是,就会成为颠倒迷惑的执著,就不能通达经文,甚至作了灭佛法轮的蠢事。如来圣教“适化无方,陶诱非一”,佛性只是标月指,而世间顽质钝根之人,尽在语言文字上下功夫。三论一家相传明佛性义,非有非无,非本非始,亦非当现。因此《涅槃经·性品》前面说佛性本有,用贫女家中藏的宝贝作比喻,后面又说佛性始有。吉藏在《大乘玄论》卷三说:

今一家相传,明佛性义,非有非无,非本非始,亦非当现。……以非本非始故,有因有缘,亦可得说。故如《涅槃(经)·(如来)性品》明佛性本有,如贫女宝藏。而诸众生执教成病,故下文即明始有。故知佛性非本非始,但为众生说言本、始也。

问:若言佛性非本、始者,以何义故,说本、始?

答:至论佛性,理实非本、始。但如来方便,为破众生无常病故,说言一切众生佛性本来自有,以是因缘,得成佛道。但众生无方便故,执言佛性,性现相常乐,是故如来为破众生现相病故,隐本明始。至论佛性,不但非是本始,亦非是非本非始;为破本、始故,假言非本、非始。若能得悟本始非本始,是非平等,始可得名正因佛性。[59]

在这一段引文中,吉藏提出“正因佛性”即非“本有”,亦非“始有”,甚至也不是“非本有”、“非始有”。因为能令众生成佛的真因——“正因佛性”,是不可言诠的绝对真理——“中道”。“中道”既然不可言诠的,因此,附加在它上面的任何言词上的描述,不论是“本有”、“始有”或者说“非本有”、“非始有”,都是错误的描述;除非这些描述是为了度化众生的方便之说。因此,吉藏对“本有”、“始有”之说的批判,仍然没有离开“中道”思想,也就是说都是对“中道”思想的发挥。

至于谈到佛性的究竟处,是非本非始的,但如来为破众生的无常之病而说一切众生本有佛性,外道们在涅槃会上听佛陀讲有佛性(因为他们以前听佛陀说“无我”,而不愿意入佛门修行),而且涅槃也是常、乐、我、净的,他们立即发心跟随佛陀出家修行。这是佛陀度化众生的方便,因为对他们说的太深,他们也不可能与佛陀相应,所以先引导他们入佛门,然后告诉他们通过修行就能成就佛道。但后来的众生不体察佛陀说教的本意,而将佛性执著成了本有,又成了学教起迷。因此佛陀又说佛性始有,这也不过是佛陀善巧,至于真正的佛性不是本有、也不是始有,更不能定执为有个真实的“非本非始”。离言说相,离心缘相处,即是中道实相。

对于佛性之本、始二说,吉藏从理论上采用的是双遣的方法,给予全面的否定。他认为涅槃绝百非,超四句,佛性超世相,绝言表,不可言其本有,亦不可言其始有。言本言始是方便说,非究竟义。所以说非本有、非始有的中道才是正因佛性。

(四) 从二、不二探讨佛性----非横非竖的解脱为正因佛性

横坚的两重佛性,如前所述针对众生是佛性这一命题,可以说非众生是正因佛性,这是一向的手法。横论是对治执众生之病的药,竖论则是为了成就佛道:

故此非众生义有浅有深,横论为药,则如向辨,竖则望道,只非众生等即是正因。若言是是非是,亦何者非众生而说众生乎?但非众生而说众生,此之众生岂可言其是有,岂可言其是无,岂可言其是亦有亦无非有非无耶?若识此众生者,何为问非正因,乃至六法真谛,义亦如此。若彻了深悟,此则正因佛性义已具足。前是横论一重,此复是竖论一重,便成两重论正因义也。[60]

也就是说这种“非真非俗的中道”的佛性,是为了以药治病,才需要这么说,对治他家的病(主张定真、定俗)虽然是这样批破,从竖的方面来讲是为了见道,从众生悟入非众生,不只是“非众生”“众生”“六法”“真谛”“空”等是正因佛性,如果能悟道,一切法都可以说是正因佛性。如果说是是、非是,也为什么不可以反非众生说为众生呢>?只是非众生而说众生,这样的众生哪里可以说他是“有”,哪里可以说他是“无”,哪里可以说他是“亦有亦无”,哪里可以说他是“非有非无”呢?如果悟到这一层“众生”的话,为什么还要问(没有必要说)非正因,乃至六法、真谛,道理也是这样。如果彻底了解和深深体悟,这一层的正因佛性,道理已经圆满具足。这就是从横、竖两重(方面)论述正因佛性。

因佛性与果佛性,真谛与俗谛,本有与始有这都是“二”;非因非果,非真非俗,非本非始这都是“不二”。所以吉藏说:

今时明义无在无不在,故云无在无不在,佛所说也。只以如此义,故名为佛性。虽无在无不在,而说在说不在者,佛性在因,性佛在果,故果因名佛性,因果名性佛,此是不二二义。不二二故,二则非二,故云二不二是体,不二二是用,以体为用,以用为体,体用平等,不二中道,方是佛性。[61]

这里所讲的佛性义可以说:“无在无不在”,所以《净名经·天女喻章》说:“无在无不在”,这是佛所说的。在某种情况下,可以体现佛性,就是以无在无不在的意义来体现佛性,所以才叫做佛性。虽然是“无在无不在”,而可以说在、说不在。佛的性在因位,这个性成了佛时是果地(性佛),所以说:果因叫做佛性,因果名为性佛,这是不二而说二的意义。不二而说二,所以二就是非二,所以说二而不二是体,不二而二是用,以体为用,以用为体,体用平等,不二(不二之体和二之用不二)中道,才是佛性。显示般若教法对名相的再次超越。不会落入于定执定见,如说:

一切诸师释佛性义,或言佛性是因非果,或言是果非因,此是因果二义,非佛性也。故经云:“凡有二者,皆是邪见。”故知一切诸师不知佛性,各执一边,是非诤论,失佛性也。若知因果平等不二,方乃得称名为佛性。故经云:“非因非果,名为佛性也。”佛性既尔,涅槃亦然。若知生死、涅槃平等不二,此乃得称名为涅槃。故经云:佛知一切众生毕竟寂灭。是涅槃相,不复更灭也。[62]

这里再次回顾以上(十一家佛性主张)一切诸师解释佛性义,有的说佛生是因非果,有的讲佛性是果非因,这是从因果二义(因果不同的二义,是因非果,是果非因,因果没有因缘的联系,成为因果二义,不是平等。)的解释,不是解释佛性的。如果没有体悟不二的中道,就不知道真正的佛性义,各自执著一边,我是你非,是非的诤论,佛性成为诸师执著的内容,失去佛性真正的意义。如果了知因果平等不二,才能真正称为“佛性”。佛性既然是这样,涅槃也是这样。如果能了悟生死、涅槃平等不二,领悟涅槃空性,才能真正叫做涅槃。所以《涅槃经》说:佛了知一切众生的毕竟寂灭,是涅槃相(空性)。不须要把众生烦恼灭掉才是涅槃。这就是从理解佛性的意义上表明自己对《涅槃经》的态度和理解一切诸法的宗旨要义。

结 语

对于三论宗来说,佛性思想并不是中心;对于吉藏来说,佛性思想也只是他对诸师理解佛性的不满情怀与批判内容。而吉藏并不反对佛性说,更承认一切众生皆有成佛的可能性,当然在契悟的前提下,也承认众生、草木等法是正因佛性。说明其在破斥的过程中达到对众生心灵的净化而已,别无什么主张和奢求。

本文首先是提出“佛性思想”源自印度的佛教和“佛性”问题在中国佛教的重要性,与及善不善理解佛性的后果,并对佛性义做了简单的交代;接着叙述了吉藏佛性思想的背景乃是魏晋至隋唐时期最著名的诸师所理解的佛性思想,并对吉藏概括好了的十一家佛性主张做了简略的介绍;其次,是把吉藏对十一家佛性的分类和对十一家佛性主张的点评罗列出来,显示其理解“佛性义”的得失,并指出吉藏批驳他家的方法所在;最后,从因果,真俗,本始,二与不二四个方面来显示吉藏的佛性思想,乃是站在空观见(诸法缘起性空)的立场,用如实知的眼光认识佛性的真义,论述了非因非果、非真非俗、非本非始、非二非不二的中道,才方便称之为正因佛性。

从本文的论述可以得知,吉藏是在教导我们,对于佛性这一佛教主要思想,要以空、中道的思想来解读。他在总结十一家佛性之后,认为十一家理解佛性的主张都依据经典,但都不能圆满地理解佛性义,且他对十一家佛性思想的批判是为了建立自宗,因为三论宗觉得“佛性”是不能用固定的语言简单从正面表达清楚的。比如一件事物、一张桌子、一部车、一幢楼,是在于合理利用之后才产生价值,佛法也是如此,契悟了才能显示佛性的正因性,否则,恐怕都会成为傍因。为人处事恐怕也是如此,站在空观、中道的立场上,对外境不攀不著,而追求快乐和幸福,甚至追求涅槃与解脱。这也许就是立足“空观见”了知“缘起有”,追逐“缘起有”不失“中道观”吧!

[1] 吉藏(549-623),俗姓安,西域安息(即现在的伊朗)国皇室的后裔,一生致力于弘扬三论宗的佛教思想,讲《三论》百余遍,讲《法华》三百余遍,还讲《摩诃般若经》、《大智度论》、《华严经》、《维摩经》各数十遍。共有著作四十四部,现存二十七部。吉藏的弟子很多,主要有慧远、智命、智凯、智实、智拔、硕法师、慧灌等。其中高丽僧慧灌把《三论》传到日本,创立了日本的第一个佛教宗派――三论宗。

[2] 参见荻原云来编纂《梵和大词典》927页,新文丰出版公司影印。

[3] 参见高崎直道著《如来藏思想の形成》第一篇第二章)東京:春秋社,1974。

[4] 参见吉藏著《大乘玄论》卷第三,《大正藏》第45册,第41页下。

[5] 参见昙无谶译《大般涅槃经》卷第二十五,《大正藏》第12册,第769页中。

[6] 参见吉藏著《大乘玄论》卷第三,《大正藏》第45册,第41页下。

[7] 见于吉藏《中论序疏》中说:“自摄岭兴皇随经傍论破病显道”。(《大正藏》第42册,第10页下。)在《二谛义》谈到二谛是教时,吉藏也说“摄岭兴皇已来。并明二谛是教。”(《大正藏》第45册,第86页中。)在《法华玄论》卷第二,吉藏谈到涅槃常无常义时说:“次引关河旧说以证常无常义。”(《大正藏》第34册,第376页下。)

[8] 参见吉藏著《大乘玄论》卷第三,《大正藏》第45册,第35页中。

[9] 参见吉藏著《大乘玄论》卷第三,《大正藏》第45册,第35页中。

[10] 东晋僧。初与以义学知名之慧嵩共在河西享有盛名。曾助昙无谶翻译《涅槃经》,亦造经序,撰义疏,致力于弘法,其后讲涅槃经者多宗之。又制中论之序,参与佛陀跋摩所译《阿毗昙毗婆沙》等之文义考正。寂年不详。后世每以师与致力弘扬三论之辽东僧朗混同为一人。

[11] 南朝梁代僧。与法云、智藏共被誉为“梁三大法师”。吴郡富春(浙江富阳县)人,俗姓孙。七岁出家。初住虎丘山西寺,从僧回受五经;后随僧回住建业白马寺。年十六,僧回圆寂,乃移居庄严寺,师事昙景。师安贫好学,时与法云、禅岗、法开禀学于僧柔、慧次、僧达、宝亮四公座前。曾列席听僧宗讲《涅槃经》。柔、次二公应请于普弘寺讲《成实论》,师于末席论议,词旨清新,听者倾属,亦深受柔、次赞叹。年二十六,始于兴福寺讲《成实论》,听众千余。齐末,师为避兵乱,遁于徐州。未久,受请至吴,大张讲席。梁·天监五年(506)归建业,与法宠、法云、汝南周舍等,奉勒于华林园讲论法义。翌年,撰注《般若经》。时京邑五大法师共奉勒于五寺开堂说法,师最受优遇。又受勒于慧轮殿讲《胜鬘经》,帝亲临其座。复与僧智、僧晃、刘勰等三十人,受勒于上定林寺撰《众经要抄》八十八卷。后又于庄严寺、简静寺讲《十地经》等。普通五年(524),奉勒移住开善寺,中途痼疾加剧,遂止住庄严寺。大通元年(527)二月一日示寂,年六十一。

[12] 参见藏昙无谶译《大般涅槃经》卷第二十八,<师子吼菩萨品>第十一之二,《大正藏》第12册,第530页中。

[13] 参见吉藏著《大乘玄论》卷第三,《大正藏》第45册,第35页中。

[14] 南齐僧。丹阳(安徽当涂)人,俗姓陶,少孤家贫,九岁入道。师事弘称法师,修禅习戒,深究大小乘诸经典,尤善成实论。年甫弱冠,便登讲席。初住剡白山灵鹫寺,有终焉之志;后应文宣王之诏,移住建业定林寺,敷演经论,学者如林。师恒讲成实、涅槃、法华等经论,又愿往生安养,每西向虔礼,恭陈其誓。延兴元年身染微恙,西向虔礼,奄然而寂,世寿六十四。

[15] 参见《大正藏》第12册,第556页中。

[16] 参见吉藏著《大乘玄论》卷第三,《大正藏》卷45,第35页中。

[17] 南北朝僧。吴郡(江苏吴县)人。俗姓顾。本名净藏。十六岁,代宋明帝出家。泰始六年(470),奉敕住兴皇寺,师事上定林寺僧远、僧祐,以及天安寺弘宗。又从僧柔、慧次二师受学,博涉经论。通晓理义,二师赞之且自以为弗及。齐·竟陵王将讲《净名经》时,尝受召敷述义理。后游会稽、虎邱,教授学徒。 梁武帝曾请之入京,勒居钟山开善寺。师生性耿直,尝上正殿御法座,与帝抗争。其后,屡奉敕讲《成实论》、《般若经》,听者皆一时之翘楚;武帝受菩萨戒时,又任戒师。普通三年卒,年六十五。

[18] 参见《大正藏》第12册,第524页下。

[19] 参见吉藏著《大乘玄论》卷第三,《大正藏》第45册,第35页下。

[20] 参见吉藏著《大乘玄论》卷第三,《大正藏》第45册,第35页下。

[21] 南朝僧。义兴阳羡(江苏宜兴)人,俗姓周。七岁出家。十三岁开始研习佛学。三十岁,于妙音寺讲法华、净名二经。与齐中书周颙、琅玡王融、彭城刘绘、东莞徐孝嗣等结为莫逆之交。梁天监二年(503),奉敕出入诸殿。又奉敕主光宅寺,创立僧制。天监末年,建法云寺,并受命译扶南国所献之三部经。普通六年(525),敕为大僧正(僧界统制官)。于同泰寺设千僧会,帝尝亲幸听讲大涅槃经。大通三年示寂,世寿六十三。

[22] 参见吉藏著《大乘玄论》卷第三,《大正藏》第45册,第35页下。

[23] 南朝兰陵(江苏武进)人,姓萧名衍,字叔达。原为南齐雍州刺史,以齐主残忍无道杀其兄懿,萧衍乃兵陷建康,别立和帝;遂于中兴二年(502)篡位,国号梁。在位期间,整修文教,国势因之大盛。武帝笃信佛教,有“皇帝菩萨”之称。天监三年(504)宣布舍道归佛,十六年废天下道观,令道士还俗。十八年从钟山草堂寺慧约受菩萨戒;当时名僧僧伽婆罗、法宠、僧迁、僧旻、法云、慧超、明彻等,皆受其礼敬。首都建康有大寺七百余所,僧尼讲众常聚万人。大通元年(527)同泰寺落成,设无遮大会、平等大会、盂兰盆会,将平等慈悲之精神普及万民;复设水陆法会,恩及水陆所有众生。帝一生精研佛教教理,固持戒律,四次舍身同泰寺,自讲涅槃、般若、三慧等经;著有涅槃经、大品经、净名经、三慧经等之义记数百卷。后因侯景起兵反叛,攻陷建康,于太清三年饿死于台城。在位四十八年,世寿八十六。

[24] 南北朝僧。东莱(山东掖县)人,俗姓徐。年十二,投青州道明法师出家,从学经论,博通睿解。受具足戒后,南至京邑,住于中兴寺,专致禅思。其时,齐竟陵文宣王闻师道誉,亲至其居,请为法匠。未久,住于灵味寺,盛讲涅槃、成实、法华、无量寿等经论,席间辩锋纵横而无所凝滞,故问者皆能尽其所问。又师与宝志交游,曾施予纳衣。至梁代,亦得武帝之尊崇。天监八年(509),师汇集诸家所说,撰成《涅槃经集解》七十一卷,武帝亲为作序。八年十月示寂于灵味寺,世寿六十六。

[25] 参见《弘明集》卷第九, 《大正藏》第52册,第54页下。

[26] 参见《弘明集》卷第九, 《大正藏》第52册,第54页中。

[27] 参见吉藏著《大乘玄论》卷第三,《大正藏》第45册,第35页下。

[28] 参见《解深密经》五卷。唐·玄奘于贞观二十一年(647)在弘福寺译出。收在《大正藏》第十六册。相传此经梵文广本有十万颂,今译是其略本,一千五百颂,译文分八品。在唐译以前,此经曾经译过三次:(1)刘宋·元嘉中(424——453),中印度·求那跋陀罗在润州江宁县东安寺译,名《相续解脱经》,一卷,只有最后两品。(2)元魏·延昌三年(514),北印度·菩提流支在洛阳少林寺译,名《深密解脱经》,五卷,开为十一品。(3)陈·天嘉二年(561),西印度·真谛在建造寺译,名《解节经》,一卷,只有前两品(开为四品)。此外还有西藏译本,及译自藏译的法译本。

[29] 《大乘起信论》全一卷。又称起信论。相传为印度马鸣(梵 Acvaghosa)菩萨所造,南朝梁代真谛(499——569)译。收于《大正藏》第三十二册。本书阐明如来藏缘起之旨,及菩萨、凡夫等发心修行之相,系从理论、实践两方面归结大乘佛教之中心思想,为佛教思想之重要入门书。

[30] 吉藏著《大乘玄论》卷第三,《大正藏》第45册,第35页下。

[31] 竺道生:东晋《涅槃经》学者。钜鹿(河北平乡)人,俗姓魏。师幼即颖悟,聪慧如神,依瓦官寺竺法汰出家。十五岁登讲座,虽宿学名士亦不能抗衡。及至受具足戒,更名遍华夏,王公显贵皆参其席。初于建业之龙光寺(青园寺)弘法。罽宾沙门僧迦提婆莅止庐山,译出阿毗昙心论。师闻之,乃从学“一切有部”之教义。鸠摩罗什至关中,师复负笈北上,依止从学。关中诸僧,咸服其英秀,与道融、僧睿、僧肇等皆为罗什门下之俊杰,称为关内四圣。义熙五年(409),还归建业龙光寺。刘宋兴起,文帝极敬重之,王弘、颜延之等人皆来问道。景平元年(423),师与慧严共请佛陀什在龙光寺译出五分律。师精通龙树、提婆之学说,慨叹当时学者受经文滞碍而疏于圆通义理,遂深究有、空、因、果之理,创立善不受报及顿悟成佛说,并著二谛论、佛性当有论、法身无色论、佛无净土论、应有缘论等,以阐释其说。又因阅及法显所译之六卷泥洹经,乃谓一阐提人皆得成佛。其时,大般涅槃经尚未传至,闻者难信,群起攻讦之。师逐遭摈斥,再度入庐山隐居。其后,昙无谶所译之大般涅槃经传至南方,内容果如其说,众师皆叹其卓识。师自此亦得以此经宣说阐提成佛之义。据传,师曾于江苏虎丘山聚石为徒,阐述“阐提成佛”之说,感群石点头,后世遂有“生公说法,顽石点头”之美谈。元嘉十一年冬十月,于山中讲经,坐化于师子座上。葬于庐山之阜,世寿八十。

[32] 参见吉藏著《大乘玄论》卷第三,《大正藏》第45册,第35页下。

[33] 参见吉藏著《大乘玄论》卷第三,《大正藏》第45册,第35页下。

[34] 参见吉藏著《大乘玄论》卷第三,《大正藏》第45册,第35页下。

[35] 参见吉藏著《大乘玄论》卷第三,《大正藏》第45册,第35页下。

[36] 参见吉藏著《大乘玄论》卷第三,《大正藏》第45册,第35页下。

[37] 参见吉藏著《大乘玄论》卷第三,《大正藏》第45册,第36页上。

[38] 参见吉藏著《大乘玄论》卷第三,《大正藏》第45册,第36页上。

[39] 参见吉藏著《大乘玄论》卷第三,《大正藏》第45册,第36页上。

[40] 参见鸠摩罗什译《金刚般若波罗蜜经》, 《大正藏》第8册,第749页上。

[41] 参见鸠摩罗什译《金刚般若波罗蜜经》, 《大正藏》第8册,第754页下。

[42] 参见吉藏著《大乘玄论》卷第三,《大正藏》第45册,第36页上。

[43] 参见吉藏著《大乘玄论》卷第三,《大正藏》第45册,第36页中。

[44] 贫女宝藏:(譬喻)一切之凡夫具佛性,譬之贫女之有宝藏也。《涅槃经》卷七曰:“我者即是如来藏义。一切众生悉有佛性,即是我义。如是我义从本已来常为无量烦恼所覆,是故众生不能得见。善男子!如贫女人舍内多有真金之藏,家人大小无有知者。时有异人,善知方便语贫女人:我今雇汝,汝可为我芸除草秽。女即答言:我不能也,汝若能示我子金藏然后当速为汝作。(中略)是人即于其家掘出真金之藏。女人见已,心生欢喜,生奇特想,宗仰是人。”同三十四曰:“我又说众生佛性,犹如贫女宅中宝藏,力士额上金刚宝珠,转轮圣王甘露之泉。”

[45] 参见吉藏著《大乘玄论》卷第三,《大正藏》第45册,第36页下。

[46] 参见吉藏著《大乘玄论》卷第三,《大正藏》第45册,第68页上。

[47] 参见吉藏著《大乘玄论》卷第三,《大正藏》第45册,第68页上。

[48] 参见吉藏著《大乘玄论》卷第三,《大正藏》第45册,第68页上。

[49] 参见吉藏著《大乘玄论》卷第三,《大正藏》第45册,第68页上。

[50] 《中论·观涅槃品》卷四曾说:“涅槃不名有,有则老死相。”(引见《大正藏》卷30,页35,上。)

[51] 参见吉藏著《大乘玄论》卷第三,《大正藏》第45册,第37页下。

[52] 参见吉藏著《大乘玄论》卷第三,《大正藏》第45册,第37页下-38页上。

[53] 参见吉藏著《大乘玄论》卷第三,《大正藏》第45册,第38页上。

[54] 参见吉藏著《大乘玄论》卷第三,《大正藏》第45册,第37页上。

[55] 参见昙无谶译《大般涅槃经》卷第七,《大正藏》第12册,第407页中。

[56] 参见昙无谶译《大般涅槃经》卷第二十六,《大正藏》第12册,第519页中。

[57] 参见吉藏著《大乘玄论》卷第三,《大正藏》第45册,第39页上。

[58] 参见吉藏著《大乘玄论》卷第三,《大正藏》第45册,第39页上-中。

[59] 参见吉藏著《大乘玄论》卷第三,《大正藏》第45册,第39页中-下。

[60] 参见吉藏著《大乘玄论》卷第三,《大正藏》第45册,第37页上。

[61] 参见吉藏著《大乘玄论》卷第三,《大正藏》第45册,第38页中-下。

[62] 参见吉藏著《大乘玄论》卷第三,《大正藏》第45册,第38页下。

用户登录

还没有账号?

立即注册